原文(Original Text)

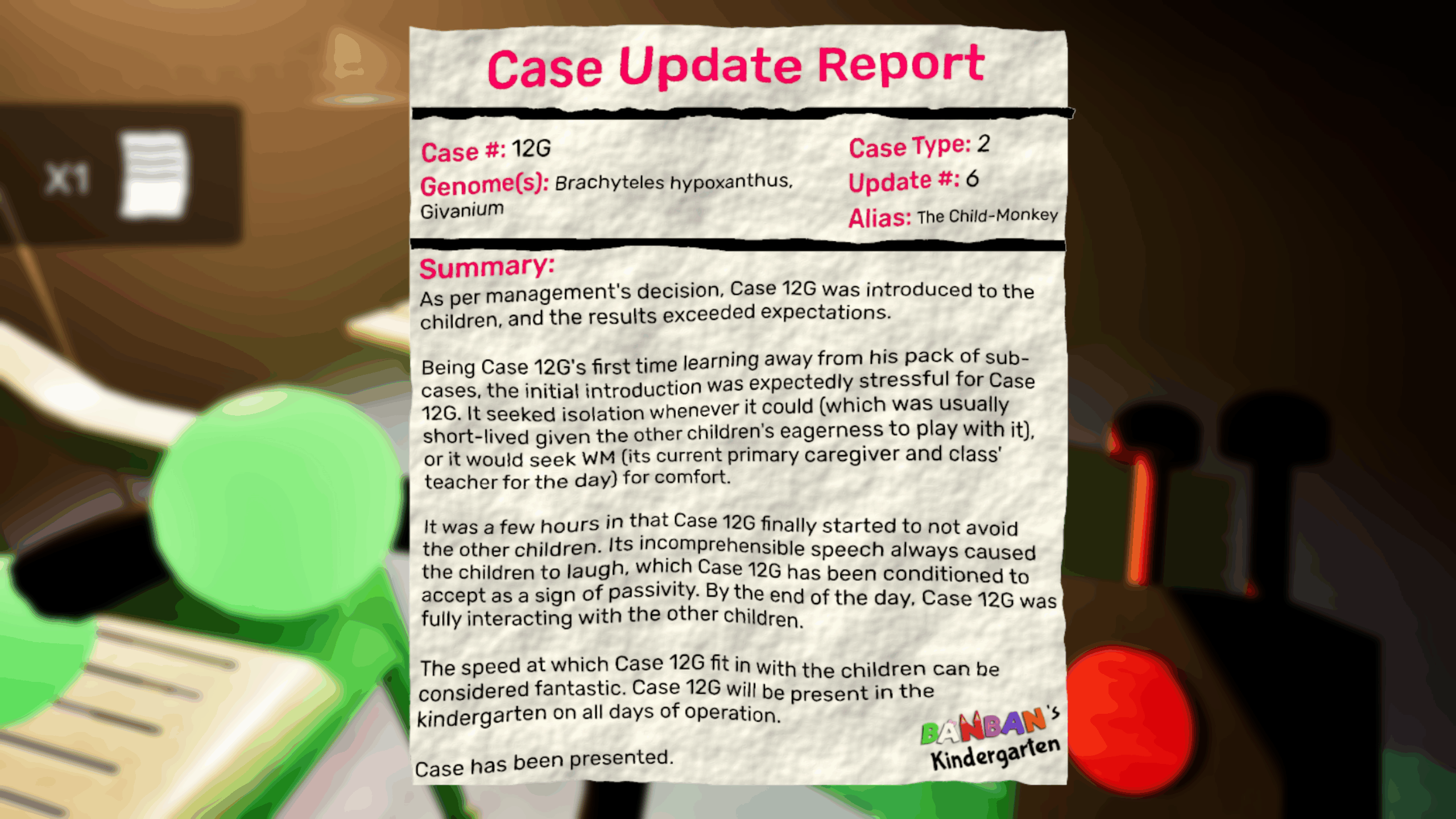

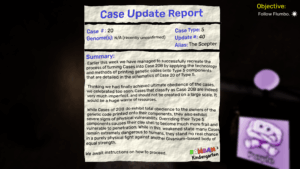

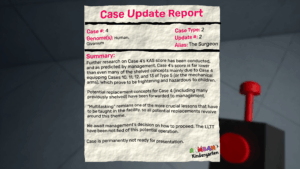

Case Update Report

Case #: 12G

Genome(s): Brachyteles hypoxanthus, Givanium

Case Type: 2

Update #: 6

Alias: The Child-MonkeySummary:

As per management’s decision, Case 12G was introduced to the children, and the results exceeded expectations.

Being Case 12G’s first time learning away from his pack of sub-cases, the initial introduction was expectedly stressful for Case 12G. It sought isolation whenever it could (which was usually short-lived given the other children’s eagerness to play with it), or it would seek W.M. (its current primary caregiver and class’ teacher for the day) for comfort.

It was a few hours in that Case 12G finally started to not avoid the other children. Its incomprehensible speech always caused the children to laugh, which Case 12G has been conditioned to accept as a sign of passivity. By the end of the day, Case 12G was fully interacting with the other children.

The speed at which Case 12G fit in with the children can be considered fantastic. Case 12G will be present in the kindergarten on all days of operation.

Case has been presented.

日本語翻訳

ケース更新報告書

ケース番号: 12G

ゲノム: ムリキ(Brachyteles hypoxanthus)、ジバニウム

ケースタイプ: 2

アップデート番号: 6

別名: 子ザル

要約:

経営陣の決定により、ケース12Gは子供たちに導入され、その結果は期待を上回るものであった。

サブケースの群れから離れて学ぶのは初めてであり、当初はケース12Gにとって非常にストレスがかかるものと予想されていた。孤立しようとする場面もあったが(他の子供たちが積極的に遊ぼうとしたため長くは続かなかった)、その際にはW.M.(現在の主な世話役であり、その日の担任教師)に助けを求める姿も見られた。

数時間後には他の子供たちを避けることがなくなり、意味不明の言葉を発するたびに子供たちが笑うようになった。ケース12Gはそれを「受け入れるべき反応」として条件づけられ、最終的には子供たちと完全に交流するようになった。

子供たちに溶け込む速さは驚異的であり、ケース12Gは今後も幼稚園の運営日すべてに参加することになる。

ケースは「公開済み」とされた。

キャプテンフィドルズケースレポート

関連ケース

概要

ケース12Gは「子供たちとの社会的適応」を目的として導入され、その結果は大きな成功を収めた。初期は孤立傾向を示したが、短時間で子供たちに受け入れられ、最終的には積極的に交流する姿が観察された。

その適応力の速さは他ケースと比較しても顕著であり、施設における新たな応用が期待される。

まとめ

ケース12Gは、幼稚園環境において極めて高い適応力を示した。

子供たちとの交流成功は、ジバニウムと動物系ゲノムの組み合わせが「社会的適合性」に有効である可能性を示している。今後の研究において、ケース12系統は「教育・社会実験」の中心的役割を担うと考えられる。

解説・考察

子供たちと接してることから、既に幼稚園に存在していることが分かる。

そのため、友達を連れてくる日の2016年10月23日以前から公開されている個体。

コメント